在“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”上,王诜(音深)的名字屡屡出现,如他曾被苏轼盛赞“驸马都尉王晋卿画山水寒林,冠绝一时”的山水名画题材代表《渔村小雪图卷》,宋徽宗的瘦金题名跃然绢素,凄寂冷雪画面中现点点飞鸟、渔舟,如描摹他和苏轼等一帮文友在自家阔大、清幽的“西园”里聚会,于书、赋、观、绘中尽享无限生趣的“西园雅集”主题绘画与书记,又如他的带有苏轼题跋的诗词帖页。其中,这题跋尤其发人深思。

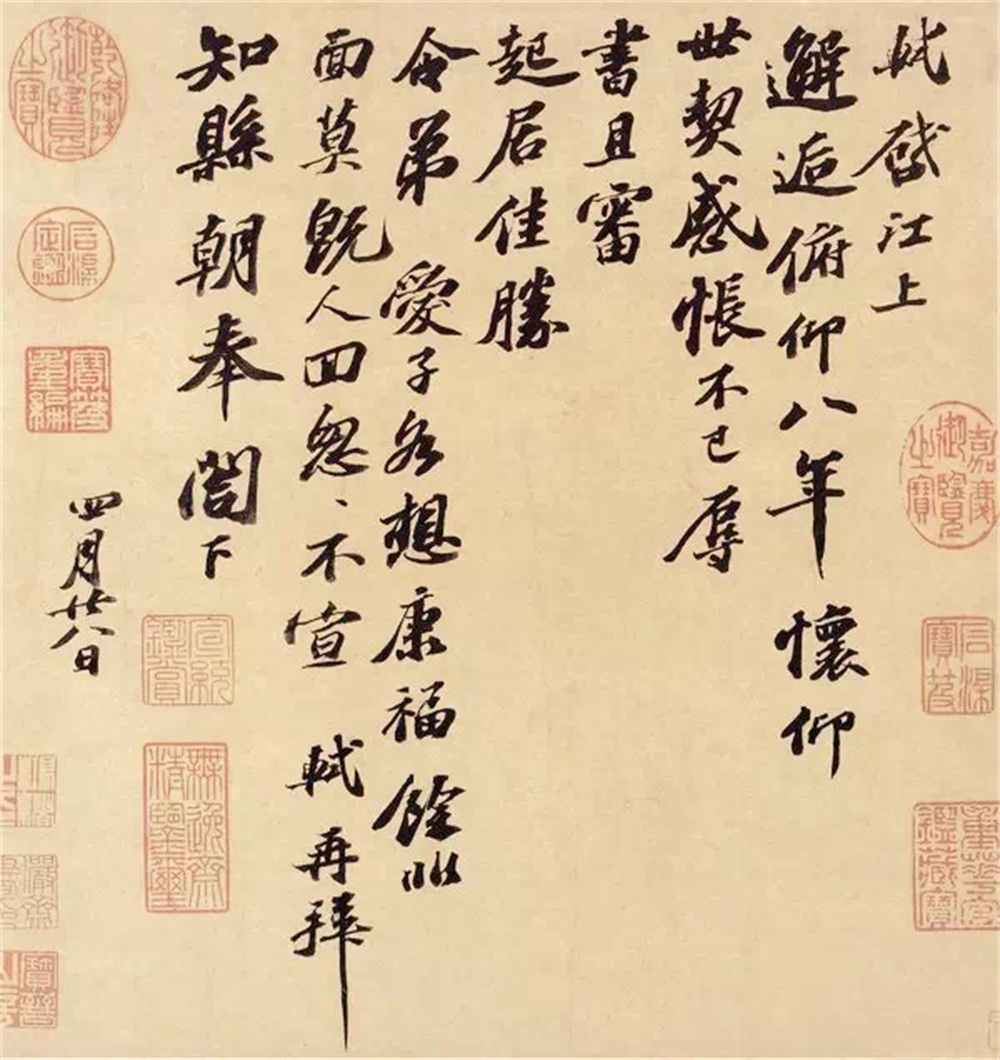

宋 苏轼题王诜诗词帖页 故宫博物院藏

这段名为《题王诜诗词帖页》的行楷书帖,钤清代刑部左侍郎、鉴赏家卞永誉等藏印四方,左右各有卞氏“式古堂”等半枚印章六方苏轼乌台诗案,是苏轼专为王诜的诗词而写,下笔遒劲有力,字迹黝黑,结体长短交错,携带着苏氏书写一贯的丰腴和左倾斜特征,似内心受到撼动,饱蘸深情而作。但奇怪地是,该跋并未过多评论诗词,而是立足于一件事,直抒胸臆,诉说心中愧疚之意,一再强调王诜宠辱不惊,罹忧患而愈发坚定,逆境中精研文学艺术的韧性,彷佛另有隐情。

跋语云:晋卿为仆所累,仆既谪齐安,晋卿亦贬武当。饥寒穷困,本书生常分,仆处之不戚戚。固宜。独怪晋卿以贵公子罹此忧患而不失其正,诗词益工,超然有世外之乐。此孔子所谓可与久处约,长处乐者耶。元祐元年九月八日苏轼书。

王诜 (图片来自网络)

“晋卿”是王诜的字,“齐安”是湖北黄冈的古称,指苏轼被贬黄州之事。武当代指均州,位于今天的湖北丹江口境内。苏轼的意思是说,我本是从四川眉山走出的乡野书生,被贬谪倒也罢了,吃苦惯了,能承受得起。令人惊讶地是,晋卿你是贵族公子,遭此劫难,竟然能处之泰然,沉下心来创作诗词,且水平日益提高,自得其乐。这就是孔子所说的仁者,经受得起人生沉浮,在任何环境下都能做到矢志不移,保持节操,困苦生活也罢,长久的安乐也好,都能不堕落,不怨艾。“约”是穷困的意思。

苏轼题王诜诗词帖页在千古风流人物展上

这段文字,令我们不得不回溯到元丰二年(1079年)的那场滔天大案。这一年,对44岁的苏轼来说,可谓风云诡谲。身为变法反对派的他,虽说已经远离了汴京的朝廷政治中心,先后在杭州、密州、徐州、湖州等地为官,但有实绩,且才华横溢,声名日隆,加上动辄以生花妙笔抒发感想,在士林之间很有影响力。支持王安石变法的御史台官吏李定、舒亶、何大正等人仍然视之为心腹大患,“苦心孤诣”地想置他于死地。他们足足用了四个月时间,翻遍苏轼的《湖州谢上表》、《八月十五日看潮五绝》等诗文,包括与亲友的往来唱和之作,摘出条条罪证,弹劾他讥切时事、愚弄朝廷、妄自尊大。很快,有《监察御史里行何大正劄子》《监察御史里行舒亶劄子》《国子博士李宜之状》《御史中丞李定劄子》四道诉状飞向朝廷,言辞咄咄,讨伐苏轼罪大恶疾,非死不足以慰人心,最终撼动了神宗,使他下定决心治苏轼的罪。此事涉及面广,苏轼的许多亲友受到牵连,面临严惩。

苏轼是个心底豁亮、随性,乐于交友之人,更何况他学问通博、文采烂然,很早就蜚声天下了,许多人以与之相交为荣。大约与他同时的宋人王辟之的《渑水燕谈录》云:“子瞻文章议论,独出当世,风格高远,真谪仙人也;至于书画,亦皆精绝,故其简笔,才落手即为人藏去,有得真迹者,重于珠玉。”又云:“子瞻虽才行高世,而遇人温厚,有片善可取者,辄与之倾尽城府,论辨唱酬,间以谈谑,以是尤为士大夫所爱。”

用现在的话说,就是苏轼有才,真诚,又幽默风趣,具备了做朋友的各种要素,自然深受大家欢迎。这不,连他自己都说:“吾上可陪玉皇大帝,下可陪卑田院乞儿,眼前见天下无一不好人”。但是,常言道:“朋友千千万,知己有几人”,更何况,此时的苏轼正处于生死攸关的危急关头,对友情来讲,是巨大的考验。一时之间,这场因苏轼而起的轩然大波,使得朝野之间人人自危。

在苏轼的好友中,最先得知这个消息的就是贵为英宗女婿,神宗之妹夫的当朝驸马爷——王诜。他火速派人赶往苏辙所在的南都(今河南商丘),向其通风报信。这才有了苏辙一边连夜起草奏章向皇帝求情,宁愿解除官职,为兄长减罪,一边奔往湖州,告知兄长事情的严重性。他们合力争取到了宝贵时间,使得苏轼在拘捕官皇甫遵到达之前知晓了此事,稍稍做了些思想准备。

“顷刻之间,拉一太守,如驱一犬鸡”,在中使皇甫遵的严格看管下,苏轼被押送至东京的御史台,投入大牢,关押了一百三十天之久。其间经历的严刑拷打、侮辱垢骂难以尽说。按大宋律令,只有大案、要案案犯才被关押到御史台,加上当时的种种不祥之兆,一度连苏轼自己都非常绝望,觉得命将不保苏轼乌台诗案,把给弟弟子由的绝命诗都写好了。其妻王闰之也吓得在家中焚烧苏轼诗稿,生怕夫君再添新罪,殃及更多的人。在众人的多方营救下,加上一向赏识苏轼兄弟的曹太后驾崩,大赦天下,苏轼从高处跌落,幸而不死,被贬至黄州,做检校尚书水部员外郎,充团练副使,本州安置,不得签书公事,一呆就是四年多。御史台里柏树深深,上有乌鸦聚集,古称“乌台”,这就是历史上有名的“乌台诗案”。

在这场令人不寒而栗的“文字狱”浩劫中,近80人被调查,其中29位被连累坐牢,核定为收受苏轼讥讽文字而不上缴者,王巩、王诜、苏辙、张方平、黄庭坚、司马光、范镇、曾巩、刘攽等即是后者。

舒亶等人不仅想借皇上之力杀死苏轼,还一再强调,王诜等人罪该处死。最终,因王诜与苏轼关系最为密切,接受苏轼“讥讽朝政”的诗文最多,且被搜查出曾接受和协助制版印制苏轼此类诗文,传播讥讽朝廷及谤讪中外朝臣文字,还意图隐瞒实情,身为皇亲国戚竟然目无王法,泄露案情机密,成为这批亲友中处罚最严重的。他被削除一切职务,贬为昭化军节度行军司马,均州安置。公主深受打击,一病不起,日益严重。神宗疼爱妹妹,应她之请,将王诜召回。但很快公主就去世了,王诜被她的乳母告发曾经有不尊重公主的言行。神宗一怒之下,又将之贬到了均州。四年后又迁往颍州,直至哲宗登基才得以重返汴京。

苏轼和王诜的交往始于熙宁二(1069年),当时苏轼在京城受差遣,王诜作驸马。苏轼到王诜府宅去为其写作诗赋和《莲花经》等,王诜回赠些酒食蔬果作为回报,俩人一见如故,惺惺相惜。《画事备考》云:“王诜喜读书善属文,所与游者皆一时名士”,苏轼便是其中的核心人物。此后两人常来常往,切磋技艺,诗文唱和。和苏轼一样,王诜也是全才,诗词、绘画、书法无所不工,早年就得到翰林学士郑獬的高度认可,《宣和画谱》称他“幼喜读书,长能属文,诸子百家,无不贯穿”,还喜欢收藏,他建了座“宝绘堂”,专门收藏各类书画珍品,王羲之、颜真卿、欧阳询、苏轼和黄庭坚等人真迹应有尽有。当然,此堂落成后,做为好友的苏轼责无旁贷,帮他写了《宝绘堂记》,文中说:“驸马都尉王君晋卿虽在戚里,而其被服礼义,学问诗书,常与寒士角。平居攘去膏粱,屏远声色,而从事于书画,作宝绘堂于私第之东,以蓄其所有,而求文以为记。”王诜为开国武将王全斌之后,出身贵胄,又迎娶了公主,生活条件比较优渥,对苏轼非常欣赏、照顾,不管苏轼在京任职,还是出外为官,生活上困窘之时,常常进行经济上的资助。苏轼有时候有些难办的事情,也会找他,他都会施以援手。两人可谓文学、艺术上的知音,精神上的挚友,政治上的伙伴。

明 仇英 西园雅集图局部 故宫博物院藏

没想到连累好友被贬,苏轼愧疚不已,虽然思念旧友,但七年时间都不敢与王诜往来。王诜也在益州贬所寄情于山水之间,锤炼画技。七年之后的元祐元年(1086年),也就是《题王诜诗词帖页》中苏轼落款年份,均已重返京城的二人在殿门外相逢,再续前缘。

除了此帖页题跋,苏轼还在《和王晋卿·并引》一诗中标明心迹:“元丰二年,予得罪贬黄冈,而晋卿亦坐累远谪,不相闻者七年。予既召用,晋卿亦还朝,相见殿门外。感叹之余,作诗相属,托物悲慨,厄穷而不怨,泰而不骄。怜其贵公子有志如此”,诗中云:怅然怀公子,旅食久不玉;欲书加餐字,远托西飞鹄;谓言相濡沫,未足救沟渎。”王诜也写诗夸赞苏轼道:“玉堂故人相与厚”,俩人遂又成了密友。王诜的重要作品必找苏轼来写题跋,苏轼亦对其难中相救,忠于友人的品行念念不忘,如苏轼在元祐四年(1089年)作《王晋卿作烟江叠嶂图,仆赋诗十四韵,晋卿和》的序言以及诗中说道:“王晋卿作《烟江叠嶂图》,仆赋诗十四韵,晋卿和之,语特奇丽。因复次韵,不独记其诗画之美,亦为道其出处契阔之故,而终之以不忘在莒之戒,亦朋友忠爱之义也。”苏轼又成为了王家的座上宾,李公麟、米芾等人的《西园雅集图》及记,就记录了苏轼和王诜等上层文人之间频繁互动的盛况,成为人们领略”宋世风流”的一扇窗子。王诜后来和徽宗关系亲近,成为文人雅士的领袖人物,苏轼人生沉浮,起起落落,但这种友谊一直保持到王诜去世。在苏轼的诗文集中,写给王诜的作品不下几十篇,其中许多是受晋卿请托而作,为其佳作题写的跋记与和诗,闪烁着文学、艺术的光芒,也昭示着他们之间披肝沥胆的生死之交。