《黄生借书说》必须拥有姓名。

这几年随着微信公众号的风行,如何写出10万加成为许多自媒体作者最关心的问题,怎样让文章变成爆款文也成了许多写作课的主打内容。

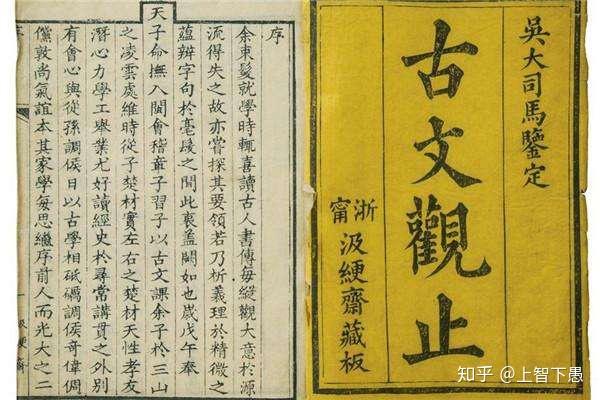

其实,在大家积极学习各种10万加文章的写作手法之余,如果我们肯沉下心来读一读古文中那些经典之作,可能会恍然大悟的发现,原来古人那些历经千年流传至今的经典好文中,已经向读者展示了那些十万加文章的全部写法。

如果再仔细品读一下,我们还能发现,在一篇传世古文中可以学到的写作技巧,丝毫不逊色于那些十万加热文拆解课中所讲的内容。

以出现在我们中学语文课本中的经典文言文《黄生借书说》为例,本文作者是清代著名诗人、作家、生活家,与纪昀纪晓岚并称为“南袁北纪”,以广收女弟子闻名当时,并且凭借一本《随园食谱》奠定了自己有清一代吃货界杠把子地位的袁枚。

身为当时著名的文坛大咖、意见领袖,他这篇写给一位黄姓书生的小文章,虽然从内容上讲只是把书借给黄生时顺手附上的一张便签,但我们知道王羲之的代表作《奉橘帖》、《快雪时晴帖》、《平安帖》,原本都只是写给友人的便条或者信札而已。大家出手,一张便条也能写的文采风流、传诵千古。我们可以在这篇300余字的文章中看到现在主流爆款励志文中所有必备要素,学到不少写作知识。

1、好开头--好文章的必备要素

元代陶宗仪在《南村辍耕录》总结好文章的标准时表示:作乐府亦有法古文中惊艳的词语,曰凤头、猪肚、豹尾六字是也。

好文章必须要有一个好开头。所谓凤头,既开头处便先声夺人,引人眼球,《黄生借书说》既如是。一开头先点明中心思想,直陈全文主题。

作为一篇观点文,作者在文章第一句就把中心思想交代的清清楚楚、明明白白。“书非借不能读也”这个看来非常另类的观点既是全文的中心思想,也是袁枚在整篇文章里反复论证的重点所在。

2、心灵鸡汤的写法原来是中国首创

为了证明自己的观点,作者在接下来的文章中进行了反复论证。所采取的方法,就是大家熟悉的心灵鸡汤式“小故事、大道理”的写作方式。

很多人总认为那些励志爆款文章学的都是美国那边传过来的《心灵鸡汤》中那种小故事、大道理的写法。其实我们回看下中国古代那些著名论说文章,甚至是史书记载的那些说客们说服君主时的著名对话片段,走的都是说故事、讲道理路线。

无论是《史记》、《战国策》,还是《庄子》、《孟子》,书中都有不少此类记录。且不说最擅长讲故事的哲学家庄子在书中讲的上古大椿、不龟手药、庖丁解牛等等为我们贡献了一大堆成语典故的故事。光是这篇短短不到四百字的文章中,作者在用‘书非借不能读也’一语概括全篇主题后,马上一口气连举三个实例来证明自己的观点。这三个实例有理有力,比现在大家常用的‘我有一个朋友’的‘无中生友’式举例不知高明了多少。

为什么要用如此多实例论证文章观点?因为袁枚这篇文章的观点相对比较另类,在大家以藏书为美,竞相以买书藏书的方式标榜自己热爱学习的大背景下,袁枚却表示,书非借不能读也,可以说这是一个在当时很非主流的观点了。

因此,为了论证自己观点的正确性,就必须以有力实例进行认证。所以,文中袁枚所选取的事例,都是那种实实在在,令人无法辩驳,无可质疑的。我们在文章中看到,袁枚一上来就放大招,首先以天子之家藏书为例。如果说,这是当时是人们所能想象到藏书最丰富、最全面,数量最多、质量最佳的地方,相信没什么人会反对。文章的生动之处还有于,读者刚刚在心里默默点了下赞成键,作者马上反问一句:然天子读书者有几?

的确,想想距袁枚所生活的时代只有一二百年的明朝,那些皇帝们有成天做木匠活儿、雕屏风的,有建豹房、在宫里开集贸市场的,有自己封自己为大将军、对俘虏玩先放再捉游戏的,有宠信宦官导致自己被瓦刺俘虏的,这些都不爱读书的天子们算是用事实证明了袁枚这句反问的正确性。

在抛出威力最大的论据后,作者并未止步,又给出人们熟悉的富贵人家做示范。毕竟,对于广大读者而言,天子之家的藏书如何,难得一见,只能靠想象来推断下皇家藏书的盛况。而富豪之家则是人们能相对容易接触到的对象,祖父积、子孙弃这种事在生活中也常能见到。

与袁枚同时代,《儒林外史》的作者吴敬梓便在其父过世后因“素不习治生,性富豪上”被亲戚争走大量遗产后被乡人视为败家子,“乡里传为子弟戒”。

所以,这个富家藏书的实例,方便读者对“祖父积、子孙弃”的现象有清楚认识之余,也进一步从侧面印证了作者开头处提出的“书非借不能读”这一观点。

接下来,作者写到了人们在买书后通常觉得书已到手,那天看都可以的那种“姑俟异日观”心态,这细节描摹生动的五字,现在很多书友间互相调侃对方买书后万年不看时还常会用到,可以想见这几个字的生动传神程度,也从侧面证明了作者文笔之佳。

3、以亲身经历证明个人观点更给力

为了增强文章的可信度,接下来作者直接以自己的亲身经历为例,这也是现在观点文中的常见写法。

就像鸡汤文作者总喜欢在文章中一遍遍回忆自己刚到大城市打拚时只能租下一张床,一天工作14小时的辛苦一样。和现在常见的我有一个朋友不同,毕竟清代还不太流行这种说法,作者以自身经历为例,言辞恳切地讲起自己以前借书的曲折经历,在富人张氏处借书而不可得,落寞而归,夜里做梦时还梦到书的场景让爱书的读者们很容易产生共鸣。同时,也从另一个角度生动表现出借书的不容易。

以从前借书的艰难对应现在有钱买书后却无睱看书的无奈,以至于“素蟫灰丝,时蒙卷轴”的情况。除了感慨一个爱书人有时间时没钱买书,有钱买书却没时间看书的无奈外,也隐隐呼应了文章开头处便提出的‘书非借不能读也’这一中心思想。

4、金句--爆款文必备神器

除了摆事实、讲道理的常见写法,金句也是十万加爆款文里不可或缺的存在。这一点,在《黄生借书说》里也表现的十分明显。且不说一开头处的“书非借不能读也”,便是文中谈到不肖子孙将祖上辛苦积攒的财物轻易败光时评论说:“非独书为然,天下物皆然。”也是令人警醒、发人深思的上好金句。

这种从文中实例中提炼、总结、归纳、升华后得出的金句,让人看后觉得眼前一亮、心头一紧之余,不得不承认作者的话大有道理。我们想想那些著名文物的传奇经历,有兴趣的读者也可以随便查下某件著名珠宝流传于每一任主人间的曲折经过,便会对这句话深以为是了。

可以说,一件天价珠宝的浮沉就可以折射出一个时代的历史,比如法国断头艳后玛丽·安托瓦内特便曾因一串钻石项链而身败名裂。

而这里,袁枚由普通书籍的得失经过,延伸至世间财物的聚散,由此及彼,意义深远。

5、前后呼应、多方论证

在看过以上几个论据后,我们可以发现,作者在短短几个事例中,精心安排了两层对应。

第一层对应处:前面三个例证所举,是那些有书人有书而不知爱惜的事例。后面所提,是与之对应的反例,写的是无书人对书籍求而不得,只得借书来看,从而对书籍加倍珍惜的经历。

第二层对应处:作者在以自身读书经历为例时,以早年对书籍贫而不可得,只得借来一观的实例与后来有钱买书后却无睱读书的亲身经历相对应。

这几个事例或正或反,相互呼应之余,将借书人爱书之心,写的历历如在眼前。在这或正或反或明或暗的数例对应描写后,作者又笔锋一转,拉回到文章的中心思想上面,再一次重申开头处亮出的观点“书非借不能读也”。

读到这里,相信不管是收到这篇文章的黄生,甚至那些之前一看到文章开头所述“书除非借不能读”这个显得有些新颖另类的观点而感到惊诧的读者们,在经过作者举实例、摆事实、讲道理,如此一番加叙加议的细致论说后古文中惊艳的词语,相信此时也会对此观点产生出一种深深的认同感了。

于是,作者在此时恰到好处的结束了文章,并在文末处再次说明,写这篇文章的主旨,也算是和开头进行了前后呼应。

综上可见,要成就一篇好的观点文,必须做到:道理切实可行、实例有理有据、金句发人深省、结构严谨工整。以上种种,也可说是袁枚此篇小文的整体特色。我们大可将这篇文章看成作者在一篇300余字的短文里示范给大家的一堂观点文写作课。可以说,所谓爆款文的写作技巧,其实古人已经总结的很全面,并且充分展示给我们看了。